von Dr. Armin Kaser | Psychologe

2-6 % sind laut WHO-Kriterien süchtig nach Computerspielen. Wie man eine Videospiel-Sucht erkennt, was Eltern tun können und wie die Therapie funktioniert, lesen Sie hier.

Zusammenfassung

- Seit Juni 2018 ist Computerspiel-Sucht (auch: Computersucht, Videospiel-Sucht) offiziell von der Weltgesundheitsorganisation als psychische Krankheit anerkannt.

- Computerspielsüchtige und ihre Familien leiden massiv unter der Sucht. Ihr Alltag, Schule oder Job sind schwer beeinträchtigt.

- Computerspiel-Sucht hat psychische und körperliche Folgen: Vereinsamung, Schul- und Studienabbruch, Jobverlust, Depression bis hin zu Suizidgefahr, Versäumen von Entwicklungsschritten (z.B. Absolute Beginnner).

- Die meisten Süchtigen leiden an mindestens einer weiteren psychischen Störung wie Depressionen, Ängsten oder Persönlichkeitsstörungen.

- Helfen können Psychologen, Suchtkliniken und in leichten Fällen Techniken zur Selbsthilfe (zu meiner Online-Beratung).

Symptome

Typische Symptome einer Computerspielsucht sind:

- Unwiderstehliches Verlangen: Im Alltag kreisen die Gedanken immer wieder um Computerspiele und die nächste Gelegenheit weiterspielen zu können.

- Kontrollverlust: Dem Betroffenen ist nicht bewusst, wie viel seines Alltags er mit Computer und Konsole verbringt. Er hält es auch nicht durch, wenn er sich vornimmt, die Spielzeit zu reduzieren.

- Entzugserscheinungen: Kann der Süchtige nicht spielen (z. B. in Arbeit, Schule oder bei einem Verbot) wird er aggressiv, unruhig, nervös, reizbar.

- Toleranzentwicklung: Je länger die Sucht andauert, desto mehr muss er spielen. Aus anfänglich wenigen Stunden täglich werden immer mehr.

- Weiterspielen trotz negativer Konsequenzen: Auch wenn er erkennen kann, dass das exzessive Spielen zu Problemen in Schule und Job, zu Konflikten in der Familie und psychischen und körperlichen Folgen führt, spielt er weiter.

- Verheimlichung und Lügen: Typisch für Verhaltenssüchte ist, dass die Betroffenen ihre Eltern, Partner oder Familie belügen und heimlich weiterspielen. So fällt oft lange nicht auf, wie schwerwiegend das Problem bereits geworden ist.

Diese Symptome sind auch Kriterien in den Diagnosemanualen DSM-5-TR (Video Game Addiction) bzw. ICD 11 (6C51 Computerspielsucht).

Online-Tests

Kostenlos, 1 Minute, ohne Registrierung:

- Online-Test: Bin ich computerspielsüchtig?

- Online-Test: Ist mein Kind computerspielsüchtig?

- Online-Test: Ist mein Partner computerspielsüchtig?

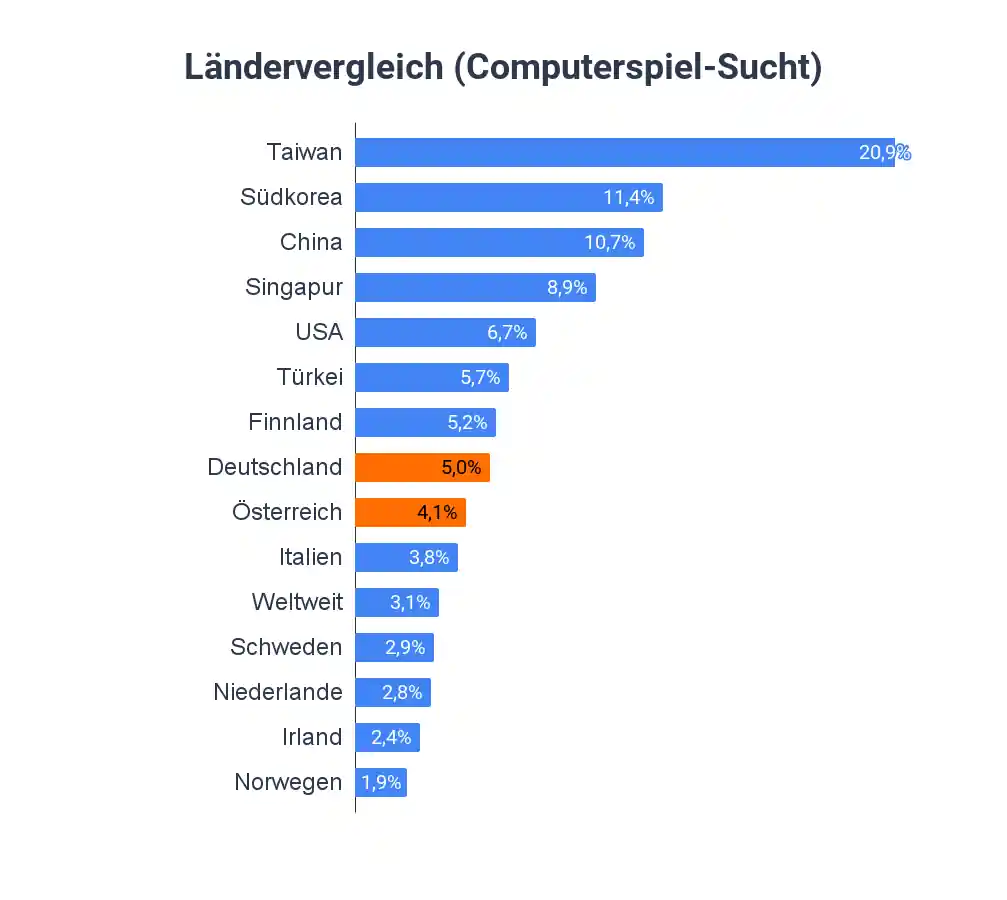

Häufigkeit

Studien ergeben, dass zwischen 2 und 6 % der Untersuchten computerspielsüchtig sind. Der neuesten DAK-Studie von 2023 stieg die Häufigkeit in Deutschland nach Corona auf 6,3 %.

Die große Bandbreite hängt mit dem untersuchten Land, mit den Untersuchungsmethoden und unterschiedlichen Altersgruppen zusammen. Asiatische Länder wie China scheinen mit besonders hohen Zahlen trauriger Vorreiter zu sein. Es ist aber zu befürchten, dass Österreich und Deutschland weiter aufholen.

Großteils männlich

Männer und Jungen sind viel häufiger computerspielsüchtig als Frauen. In Beratungsstellen melden sich zu 96 % Männer.

Sie haben eine Vorliebe für Wettkampf und Spielgenres, die eher süchtig machen: 3D-Shooter, MOBAs und Rollenspiele. Frauen bevorzugen eher soziale Netzwerke wie Instagram – sie werden eher internet- und onlinesüchtig.

Ursachen

Computerspiel-Sucht hat Ursachen in 3 Bereichen:

1. In der Persönlichkeit des Betroffenen selbst: Manche Menschen sind genetisch bedingt anfälliger für Süchte. Introvertierte und Schüchterne haben weniger Freunde und Hobbys, Computerspiele sind für sie verlockender. Einsamkeit und emotionale Instabilität sind ebenfalls ungünstig.

2. In den Merkmalen der Computerspiele: Spieleentwickler bauen absichtlich Belohnungsmechanismen ein, die Gefühle der Freude und Zufriedenheit auslösen. Besonders Gratis-Spiele und Rollenspiele verwenden psychologische Tricks, um zum Weiterspielen zu motivieren und möglichst lange an das Spiel zu fesseln. Für die meisten Spieler ist das kein Problem, ein kleiner Teil wird davon aber süchtig. Auch ob man das Spiel alleine oder im Multiplayer-Modus im Internet spielt, macht ebenfalls einen Unterschied.

3. In Familie, Umwelt und Gesellschaft: eine Familie und hohes Bildungsniveau kann vor Sucht schützen. Familiäre Probleme, Konflikte, Mobbingerfahrungen und Schicksalsschläge wie Tod oder Scheidung verursachen eine Computerspiel-Sucht aber oft mit. Eltern sind manchmal selbst schlechte Vorbilder. Die Gesellschaft trägt ebenfalls dazu bei: Leistungsdruck, ständige Verfügbarkeit von Mobile Games und Sozialen Netzwerken und ein hoher Grad von Digitalisierung. Dazu kommt ein deutlicher Trend zu Einsamkeit, Individualismus und allein lebenden Singles.

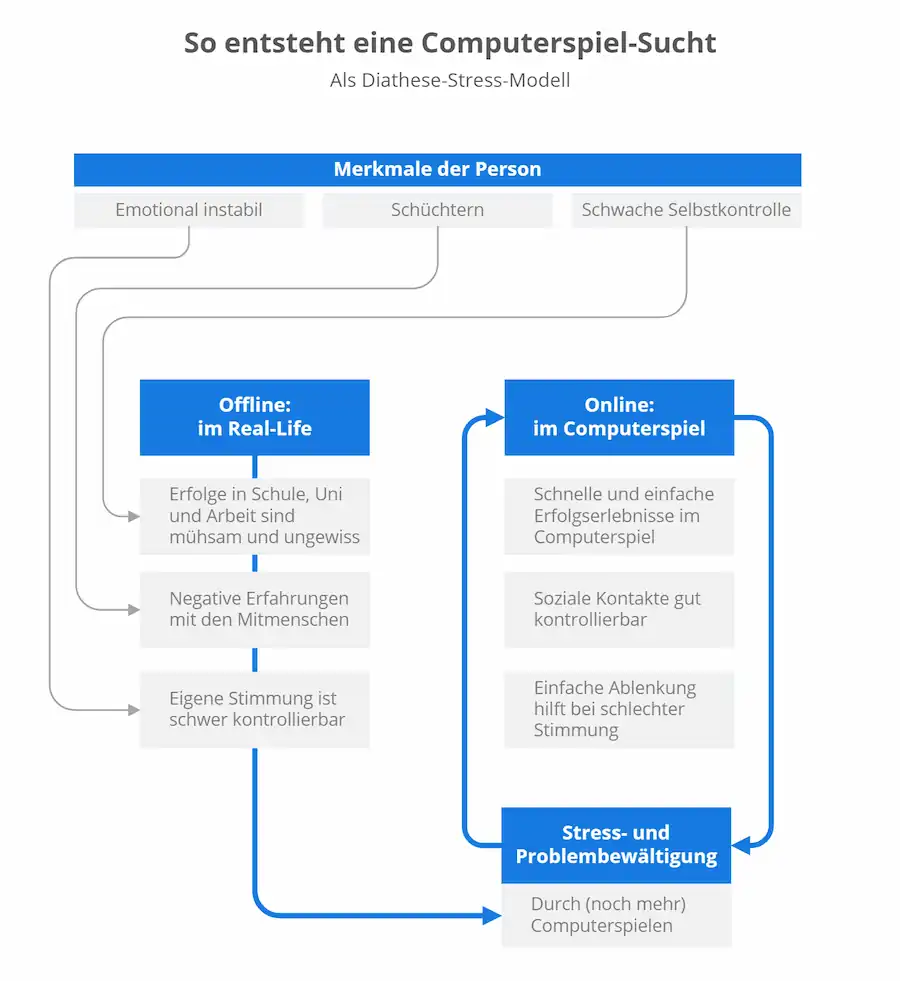

Entstehungsmodell

Wenn ungünstige Merkmale in Person, des Suchtmittels und der Umwelt aufeinandertreffen, entsteht aus dieser Kombination hohe Suchtgefahr. Enttäuschungen im Real-Life versucht der Betroffene durch Computerspielen auszugleichen (Spielen als Stress-Bewältigung). Die Erfolgserlebnisse und positiven Emotionen lassen die reale Welt uninteressant werden. Für das menschliche Gehirn ist die reizvolle, belohnende Umgebung in den Spielen die neue “Normalität”.

Begleiterkrankungen

Über 90 % der Computerspiel-Süchtigen leiden zusätzlich an einer anderen psychischen Störung.

Am häufigsten sind Persönlichkeitsstörungen (52 %), Angststörungen (50 %) und Depressionen bzw. Burnout.

- Bei Persönlichkeitsstörungen (52 %) sind Gefühlsleben, Denken und die Beziehungen zu anderen Menschen in besonderer Weise ausgeprägt, unflexibel oder wenig angepasst. Die häufigsten sind Paranoia, Borderline, Hysterie/histrionisch, Narzissmus, ängstlich-vermeidend (schüchtern), dependent, zwanghaft. (Hier selbst online testen).

- Depression und Burnout sind die gefährlichsten Begleiterkrankungen, weil damit eine hohe Suizidrate einhergeht. Bei gedrückter Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, Schlafstörungen und Traurigkeit sollten Sie sich professionelle Hilfe holen.

- ADHS (24 %) scheint oft zu Computerspiel-Sucht zu führen. Eine Erklärung ist, dass Computerspiele schnelle, einfache Belohnungen und Glücksgefühle bieten. Diese “unnatural rewards” finden ADHS-Kinder und -Erwachsene im echten Leben sonst nicht.

- Angststörungen (z. B. soziale Ängste) sind bei 50 % der Computerspiel-Süchtigen zu finden. Die extreme Schüchternheit, Unsicherheit und ein Mangel an sozialer Kompetenz machen es schwer, im echten Leben Beziehungen und Hobbys aufzubauen.

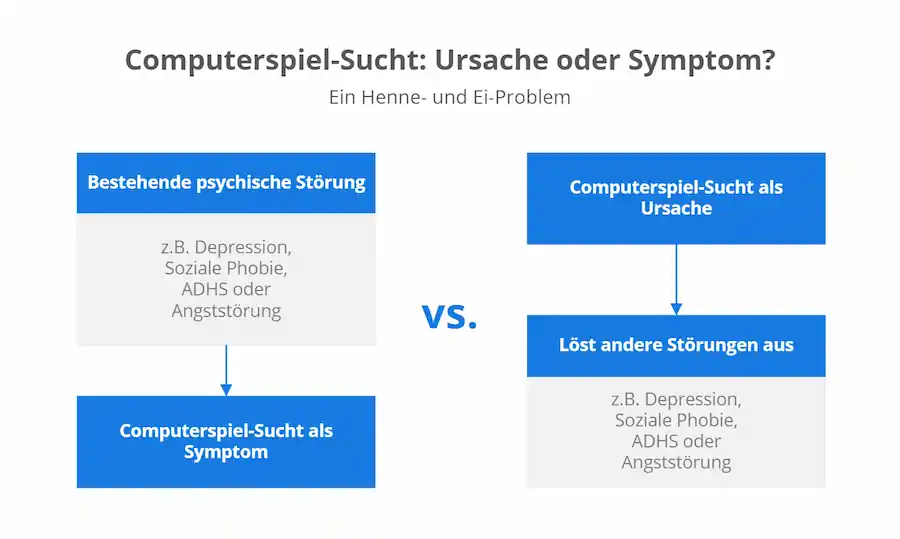

Auch umgekehrt lassen sich bei Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig eine Computerspiel- oder Internet-Sucht feststellen.

Eine schwierige Frage ist deshalb, ob Begleiterkrankung oder Computerspiel-Sucht da waren – und ob das Andere lediglich die Folge war. Für eine Therapie ist das kaum von Belang. Selbst wenn eine Computerspiel-Sucht ausschließlich von einer bestehenden psychischen Erkrankung – etwa einer Depression – ausgelöst wird. Nach Abklingen der Depression wird die Computerspiel-Sucht noch da sein und behandelt werden müssen.

Co-Abhängigkeit

Nicht nur der Betroffene selbst leidet unter seiner Computerspiel-Sucht. Eltern, Partner und Freunde versuchen aus Mitleid oder Liebe, den Süchtigen in Schutz zu nehmen und ihn vor den Konsequenzen seiner Sucht zu beschützen. Sie hoffen, ihm damit etwas Gutes zu tun.

Leider fördert diese Co-Abhängigkeit die Sucht nur noch weiter und alle Anderen leiden auch selbst immer mehr an der Situation.

Folgen

Jede Sucht hat Folgen. Unter einer Computerspiel-Sucht leiden der Betroffene selbst, aber auch Eltern, Familie, Partner und Kinder.

- Einsamkeit und sozialer Rückzug: Eltern, Partner, Familie und Freunde versuchen oft noch lange, den Computerspiel-Süchtigen außer Haus zu locken. Sie verstehen nicht, dass die Sucht das Problem ist. Am Ende geben Sie desillusioniert auf. Dann bleiben dem Süchtigen nur noch seine Online-Kontakte, die oft in derselben Situation gefangen sind. Eine Besserung wird damit immer unwahrscheinlicher. Besonders, wenn die Computerspiel-Sucht während der Jugend beginnt, versäumt der Betroffene Entwicklungsschritte, die später schwer nachzuholen sind. Zum Erwachsenwerden gehören auch erste sexuelle Erfahrungen, die sich in der Jugend am einfachsten machen lassen. Nicht selten bleiben (ehemalige) Computerspielsüchtige bis in ihre 40er Absolute Beginnner – Menschen ohne sexuelle oder Beziehungserfahrungen.

- Depression und Suizidgefahr: Manchmal löst eine bestehende Depression die Computerspiel-Sucht aus. Umgekehrt kann die Einsamkeit, Konflikte, Leidensdruck und Hoffnungslosigkeit der Computerspiel-Sucht auch eine Depression verursachen. Eine Depression ist gefährlich, weil über 15 % der Schwer-Depressiven sich das Leben nehmen. Wie Sie eine Depression erkennen lesen Sie hier. Schon bei leisem Verdacht sollte professionelle Hilfe geholt werden.

- Schlechte Noten, Schul- und Studienabbruch: Durchgezockte Nächte und Schlafstörungen lassen die Konzentration in der Schule schwinden. Hausarbeiten werden kaum noch erledigt, viele computerspielsüchtige Jugendliche brechen die Schule ab. An der Universität fällt es oft über Monate niemanden auf, wenn Vorlesungen und Prüfungen mit Computerspielen ersetzt werden. An einen Studienabschluss ist dann nicht mehr zu denken. Eine Computerspiel-Sucht beendet fast immer die Schul- und Studienlaufbahn.

- Jobverlust: Arbeitskollegen fällt recht schnell auf, wenn exzessives Spielen am Abend und in der Nacht die Arbeit am nächsten Tag beeinträchtigt. Viele Büroarbeiter haben auch am Arbeitsplatz Zugang zu Computerspielen oder mindestens zu Smartphones. Dann spielen sie lange Zeit unbemerkt während der Arbeitszeit. Manche Computerspiel-Süchtige verlieren ihren Job oder ihre Ausbildungsstelle, wenn das entdeckt wird. Die meisten kommen allerdings von alleine irgendwann nicht mehr zur Arbeit.

- Armut: Längere Suchtkrankheiten beenden Schul- und Arbeitskarrieren. Die Betroffenen holen das meist ihr ganzes Leben nicht mehr auf. Schul- und Studienabbrüche verhindern einen späteren beruflichen Aufstieg, Arbeitslosigkeit führt direkt in Armut und Existenzprobleme.

- Entwicklungsrückstände: Mangelnde soziale Kontakte und Isolation verhindern, dass der Betroffene natürlich Entwicklungsschritte durchläuft – Aufbau von Freundschaften, erste sexuelle Erfahrungen. Viele ältere Computerspiel-Süchtige sind Absolute Beginner, Menschen ohne Beziehungserfahrung.

- Psychische Störungen: Fast 90 % der Computerspiel-Süchtigen leiden unter einer zweiten psychischen Störung. ADHS, Depressionen, Angststörungen, soziale Phobien und Persönlichkeitsstörungen verschlimmern sich, wenn die Computerspiel-Sucht fortschreitet. Manchmal wird aus einem überschaubaren Problem wie Schüchternheit eine gravierende Störung, wenn Belastung und Konflikte durch die Sucht eskalieren.

- Körperliche Schäden: Computerspiel-Süchtige sind fast immer entweder auffällig schlank oder deutlich übergewichtig. Aktive Freizeitgestaltung und Hobbys haben sie aufgegeben. Auch die Ernährungsgewohnheiten ändern sich hin zu Fast Food, weil es bequemer und schneller zuzubereiten ist. Auch Haltungsschäden sind häufig, weil die Muskulatur wegen mangelnder Bewegung verkümmert. Augen und Hände werden am meisten und auf unnatürliche Art beansprucht. Die Folgen sind Kurzsichtigkeit (bei Kindern), trockene Augen (Sicca-Syndrom) und Sehnenscheidenentzündungen.

- Schlafstörungen: Online-Computerspieler treffen sich meist spät am Abend oder in der Nacht. Der Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt sich Stunde um Stunde immer weiter.

Prognose

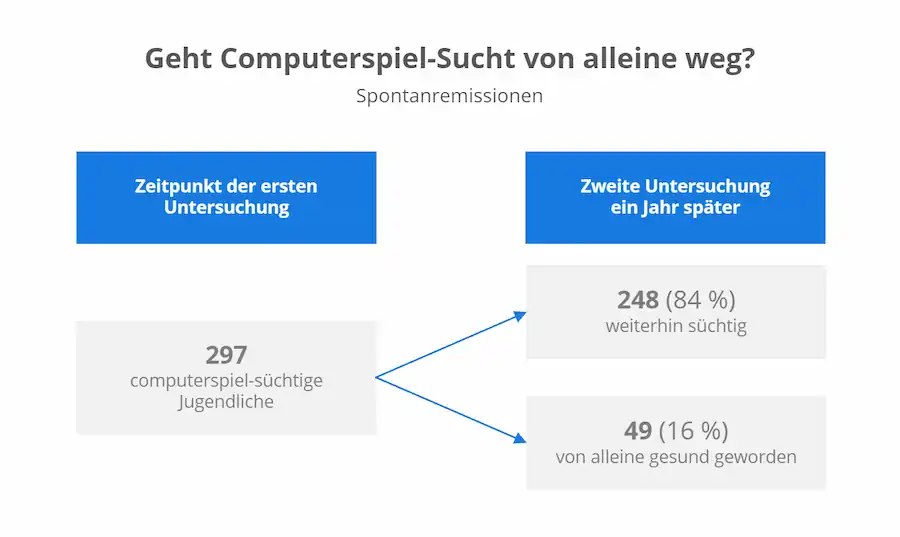

Eltern hoffen oft, dass die Computerspiel-Sucht ihres Sohnes von alleine wieder verschwindet. So eine Spontanremission ist dann möglich, wenn das exzessive Spielen mit einer schwierigen, begrenzten Lebensphase zusammenhängt, die von selbst irgendwann endet.

Am ehesten passiert eine Spontanremission im Jugendalter. Allerdings sind trotzdem 84 % der unbehandelten computerspielsüchtigen Jugendlichen sind nach einem Jahr immer noch süchtig. Einfach abwarten ist damit keine Option. Je länger die Sucht andauert, desto größer sind auch die langfristigen Folgen – wenn etwa Schule oder Ausbildung abgebrochen wird, depressive Symptome sich verfestigen und der Rückzug in Vereinsamung führt.

Tipps

Bei leichten Fällen können Eltern oder Partnerinnen noch versuchen, selbst zu helfen. Wichtig ist dabei das geschickte Ansprechen: Überlegen Sie sich vorher, was sie erreichen wollen. Was ist realistisch? Ziele können sein: Reduktion der Spielzeit, Wiederaufnehmen alter Hobbys und zu zeigen, dass Sie sich um ihn sorgen.

Wer mehr versuchen will, kann 3 psychologische Techniken ausprobieren:

- Belohnungsplan: Ein psychologisches Instrument aus der Verhaltenstherapie, das auch Laien versuchen können. Positives Verhalten wird mit Belohnungen verstärkt. Vor allem für Kinder und Jugendliche geeignet.

- Tageszeitkuchen: Die Spielzeit wird protokolliert, um einen Überblick über das Ausmaß zu bekommen. Dann werden Alternativen überlegt, die freie Zeit besser zu nutzen.

- Kosten-Nutzen-Analyse: Motive und Konsequenzen der Computerspiel-Sucht werden untersucht. Welche Ursachen und Krankheitsgewinne beeinflussen die Sucht im Hintergrund?

Zu allen Techniken finden Sie Gratis-Unterlagen zum Download.

Was wohl nicht funktionieren wird: ein generelles Computerspiel-Verbot und technische Hindernisse (Router verstecken, Accounts löschen).

Professionelle Hilfe

In schweren Fällen oder wenn die Probleme schon lange andauern suchen Sie sich besser professionelle Hilfe.

Für Computerspiel-Sucht gibt es spezielle Therapieprogramme. In einigen wenigen Fällen ist ein stationärer Aufenthalt in einer Spezial-Klinik sinnvoll. Dort wird in der Regel ein kalter Entzug gemacht, oft mit medikamentöser Unterstützung.

Bei Psychologen besteht die Beratung und Therapie eher aus:

- Verhaltenstherapie: mit Information, dem Erkunden der Ursachen, Erstellen von konkreten Plänen und dem Erlernen von Strategien gegen Rückschläge.

- Familientherapie: um schlechte Verhaltensmuster zu verändern und Konflikte zu entschärfen.

- Gruppentherapie: in der die Betroffenen soziale Skills einüben, Selbstvertrauen gewinnen und sich gegenseitig unterstützen.

Es existiert zwar kein Medikament gegen Computerspiel-Sucht. Gegen die häufigsten Begleiterkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder ADHS kann man auch pharmakologisch vorgehen. Besonders Antidepressiva (SSRI, Mirtazapin) sind eine große Hilfe, wenn es darum geht, den Computerspielsüchtigen erst wieder therapiefähig zu machen.

Ein guter erster Ansprechpartner ist ihr Hausarzt, weil er Sie und den Süchtigen schon kennt. Suchtberatungsstellen in Ihrer Nähe haben vielleicht auch passende Angebote. Es gibt außerdem einige wenige spezialisierte Kliniken in Deutschland und Österreich.

Kosten einer Therapie/Beratung

Die Kosten für meine Online-Beratung finden Sie auf der Buchungsseite. Der Besuch bei ihrem Hausarzt sollte kostenfrei sein. Niedergelassene Psychotherapeuten (nicht auf Computerspiel-Sucht spezialisiert) kosten 80-140 €/Einheit. Kassenplätze sind leider extrem schlecht verfügbar, eine lange Wartezeit riskiert eine unnötige Verschlimmerung in der Zwischenzeit.

Alles Gute!

Brauchen Sie Hilfe?

Online-Beratung zu

Computerspiel-Sucht!